„Osterholzer Reiswerke“ weiterlesen

Entkusseln

Mit Entkusseln oder Entkusselung wird in der Landschaftspflege die Beseitigung junger Gehölze von Heideflächen, Feuchtwiesen und entwässerten Moorheiden bezeichnet. Dabei werden sog. Pionierbaumarten wie Kiefer oder Birke mit Spaten oder Motorsägen entfernt, um in nährstoffarmen, offenen Biotopen die Entwicklung von Wäldern zu verhindern. Auf diese Weise sollen die für das Biotop typischen Pflanzengesellschaften wie Torfmoos, Rosmarinheide und Moosbeere erhalten und einer übermäßigen Verdunstung durch die Gehölze vorgebeugt werden.

Im Heilsmoor in Wallhöfen wird seit 1997 systematisch entkusselt, seit 2002 im Rahmen eines gemeinsamen Projektes der NABU und des jeweils 7. Jahrgangs der Kooperativen Gesamtschule Hambergen zusammen mit Landkreis und der Biologischen Station Osterholz. Um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Entkusselung in der Frostperiode. (Quelle: Osterholzer Kreisblatt 28.1.2009)

Kaiser Wilhelm Eiche

1901 erhielt die Eiche ein schmiedeeisernes Gitter, das vom Schlossermeister Ludwig Pfannenschmidt am Winterberg gefertigt worden war. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. I, R. Meenkhoff, 2004)

Mencke, Johann

| Johann Mencke aus Segelken J (1938) Heimatbuch |

Johann Mencke (1801-1877) war Stifter der heutigen Menckeschule und Ehrenbürger von Scharmbeck.

Mencke wurde am 18. Januar 1801 in der Koppelstraße geboren, wo sein Vater eine Kolonialwarenhandlung und Landwirtschaft betrieb. Johann besuchte bis zum 14. Lebensjahr die hiesige Hauptschule und erlernte dann in Bremen das Tischlerhandwerk. Als Geselle ging er nach Berlin und gründete dort später mit seinem Freund in der Leipziger Straße die Möbelfabrik Spinn & Mencke, aus der er 1860 ausschied.

Gerhard Mencke baute 1840 sein 1823 erbautes Haus in der Koppelstraße 192 (später Nr. 40) zum Gasthof um, 1843 übergab er es an seinen Sohn Nicolaus (bis 1884). 1884 übernahm die Familie Stege das ehemalige Gasthaus.

Anlässlich eines Weihnachtsbesuches 1864 entschloss sich der wohlhabende Rentier Johann Mencke, dem Flecken Scharmbeck eine neue Schule zu stiften, die „ansehnlichen Eindruck“ hinterlassen solle. Auf seine Initiative erwarb die Gemeinde das Gelände an der Teichstraße, wo das gerade erst errichtete Haus des Schuhmachermeisters Martin Heilshorn abgebrochen und an der Bahnhofstr. (später Nr. 52) neu errichtet werden musste. Mencke stiftete insgesamt 7.000 Reichsthaler, von denen 2.500 für den Grundstückskauf benötigt wurden. Das Schulhaus mit 6 Klassenzimmern und einer Wohnung für den Hauptlehrer J. Bremer wurde von Baumeister Friedrich Steeneck erbaut und am 4. November 1868 feierlich eingeweiht. Anlässlich der Einweihung wurde Mencke zum Ehrenbürger ernannt, fortan gab ihm die Schützen-Liedertafel bei jedem Abschied aus seinem Heimatort ein Ständchen. Am 28. März 1877 starb Mencke in Berlin. Die Scharmbecker Volksschule erhielt anlässlich ihres 60. Geburtstages am 4. November 1928 den Namen Menckeschule.

(Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1 und J. Segelken: Heimatbuch – 1938)

Hamme

|

|

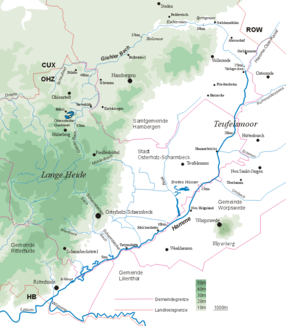

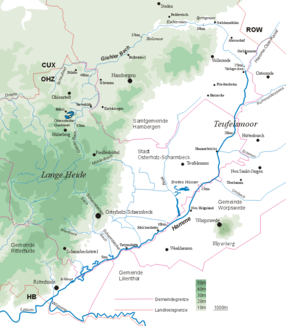

Giehler Bach und Hamme (Grafik von CWitte, aus Wikipedia unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation) |

Die Hamme gilt als Nebenfluss der Wümme, mit der sie sich bei Ritterhude zur Lesum vereinigt. Die Lesum wiederum mündet nach wenigen Kilometern in die Weser. Die Hamme selbst ist gut 27 km lang und fließt in überwiegend südwestlicher Richtung durch das Urstromtal Hammeniederung, das einen großen Teil des Teufelsmoores ausmacht.

Zusammen mit ihrem Quellgewässer Giehler Bach, der auf der Langen Heide (hier) zwischen Osterholz-Scharmbeck und dem Forst Elm entspringt, kommt sie auf eine Gesamtlänge von 48 km. Mit einem Höhenunterschied von nur 4 m auf einer Länge von 28 km zwischen Viehspecken und Ritterhude weist die Hamme nur eine sehr geringe Strömung auf. Gezeiteneinfüsse sind seit dem Bau der Ritterhuder Schleuse im Jahr 1875 nicht mehr vorhanden.

Im 19. Jahrhundert ist die Hamme insbesondere zwischen Osterholz und Ritterhude stark begradigt worden, wobei die zahlreichen Mäander an insgesamt sieben Stellen durchstochen wurden. Auf Satellitenaufnahmen (z.B. hier bei google maps) sind die Altarme noch gut erkennbar. Auf diese Weise verkürzte sich der Flusslauf in diesem Abschnitt von 9 auf 4,3 km.

„Hamme“ weiterlesen

Schöpfwerk Waakhausen

(Quelle: Wasser- und Bodenverband Teufelsmoor, Geschäftsbericht 2005)

Schöpfwerk Moorhausen im Polder 4 St. Jürgen, Vierhausen (Polder Moorhausen) (lt. „Satzung“ Deich- und Sielverband St. Jürgensfeld)

Schöpfwerk / Polder Waakhausen (lt. GLV Teufelsmoor „Verbandsstruktur in Zahlen“)

Erbaut: 1955/56

Pumpenleistung: 1,66 m³/sec (1,050 m³ / 0,400 m³ / 0,210 m³ je Sekunde)

2 Pumpen 1997 erneuert / Kosten rund 40.000 € einschl. Elektrotechnik

Poldergebiet rund 960 ha, Wasserstand wird auf Draintiefe (NN 0,00) gehalten

Deichsollhöhe NN + 2,00 m

Giehler Bach

|

|

Giehler Bach und Hamme (Grafik von CWitte, aus Wikipedia unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation) |

Der Giehler Bach ist das Quellgewässer der Hamme. Er ist 21 km lang und entspringt auf halbem Weg zwischen Osterholz-Scharmbeck und dem Forst Elm auf der Langen Heide (Standort) 45 m über NN.

„Giehler Bach“ weiterlesen

Fotogalerie 2009

Fischotter

Im Januar 2009 wurden erstmals nach 60 Jahren Spuren des Fischotters entdeckt, der in der Region als ausgestorben galt. Unter der Hammebrücke bei Tietjenshütte entdeckten Spurensucher Trittsiegel im gefrorenen Uferschlamm. (Quelle: Osterholzer Kreisblatt 20.1.2009)

Neubürger 2008

444 Geburten hat das Standesamt Osterholz-Scharmbeck 2008 registriert, 18 mehr als im Vorjahr. Die beliebtesten Mädchennamen waren Sophie (14), Marie (11) und Lena (6) sowie Anna, Janne und Mia (je 5). Bei den Jungsnamen führten Leon und Moritz (je 6) vor Ben, Elias, Joel, Julian, Lasse und Paul (je 5).

Retentionsraum

„Retentionsraum“ weiterlesen

Neues Webdesign

Januar 2009: Teufelsmoor.eu erscheint in einem neuen Gewand. Das neue Design (genannt BranfordMagazine von Michael Oeser) bietet eine sehr interessant und trotzdem übersichtlich gestaltete Titelseite. Der featured article und die verschiedenen teaser laden zum Stöbern in den Artikeln ein und die „Registerseiten“ verbessern die Übersichtlichkeit trotz vielfältiger Information.

„Neues Webdesign“ weiterlesen

Umbeck

Die Umbeck ist ein linker Nebenfluss der Hamme und mündet etwas südlich der Teufelsmoorstraße an der 2008/2009 komplett erneuerten Pionierbrücke. Sie wurde 1786 zum Schiffahrtskanal begradigt und ausgebaut und stellte damals die wichtigste Verbindung der Moordörfer östlich des Weyerberges zur Hamme dar. Heute ist das Gewässer durch die intensive Landwirtschaft in ihrem Einzugsgebiet stark verschmutzt.

(Quelle: Landschaftsverband Stade)

Pionierbrücke

Die Hammebrücke an der Umbeckmündung (Standort) wurde 2008/2009 im Rahmen des GR-Projektes „Hammeniederung“ komplett erneuert. Die vorherige Holzbrücke (siehe altes Foto beim Landschaftsverband Stade) war 1960 mit der Hilfe von Bundeswehrpionieren aus Barme bei Nienburg erbaut (Materialkosten damals DM 20.000.-) und 1984 für DM 200.000.- saniert worden. (Quelle: Osterholzer Kreisblatt 13.1.2009

Vogeler, Heinrich

Von den Begründern der Worpsweder Künstlerkolonie blieb Heinrich Vogeler (1872-1942) am längsten hier, bevor er 1932 nach Russland zog. Nach Angaben seiner Urenkelin Daniela Platz, die zusammen mit Großcousine Berit Müller die Pension Haus im Schluh betreibt, leben heute noch 14 Verwandte Vogelers in Worpswede. Unter ihnen auch Urenkel Carsten Platz, der u. a. als Torfschiffer agiert und mit seinem Vater den Jan Torf, einen Kräuterbitter mit Lokalkolorit, vermarktet.

Muskau

Die Muskau (früher auch Moscau oder Klein-Ahrensfelde genannt) war früher ein zum Flecken Osterholz gehörender Ortsteil. Heute erinnert nur noch die Muskaustraße (hier) daran.

Ein Haushaltungsbuch aus dem Jahre 1692 listet als Bewohner von „Klein-Ahrensfeld, ansonsten auch die Moscau genannt“ den Handkötner Joh. Schnibbe und die Brinkkötner Gevert Grimm, Johann Steeneck, Marten Mehrtens, Gevert Schmonsees, Peter Hohorst, Johann Bödeker, Lür Prigge und Henrich Gefken auf. Quelle: J. Segelken Osterholz-Scharmbecker Heimatbuch 1967. Verl. H. Saade, 1967.

„Muskau“ weiterlesen

Klosterkirche St. Marien

|

| St. Marienkirche in Osterholz Standort • mehr Fotos … |

Die im 12. Jahrhundert im romanischen Stil errichtete Klosterkirche St. Marien (eigentlich St. Marienkirche) liegt im Stadtteil Osterholz. Sie ist die ehemalige Basilika des Klosters Osterholz (siehe separaten Artikel) und -vermutlich zusammen mit einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude- einziger erhaltener Rest der Anlage. Der südliche Turm ist vermutlich im 18. Jh. wegen Baufälligkeit abgerissen worden, was noch heute an den blind endenden Türen im Verbindungsteil erkennbar ist (s. Foto).

Die Kirche wurde mehrmals umgebaut und restauriert, zuletzt in den 1960er-Jahren. Heute wird die Kirche von der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien in Osterholz-Scharmbeck genutzt.

Kloster Osterholz

Im heutigen Ortsteil Osterholz von Osterholz-Scharmbeck existierte von 1182 bis 1650 das Kloster Osterholz, von dem nur noch die ehemalige Basilika (heute Klosterkirche St. Marien) und vermutlich ein Wirtschaftgebäude im südlichen Teil des ehemaligen Westflügels (heute Baumhof 5) erhalten sind.

Der Bau des Klosters wurde 1182 auf Geheiß des Bremer Erzbischofs Siegfried begonnen. Nach dessen Tod 1184 ließ sein Nachfolger Hardvicus den Bau fortsetzen. Als Anhänger der Welfen setzte er sich aber gegen die ursprünglich geplante Verwendung als Mönchskloster des Benediktinerordens ein, da diese den Staufern sehr verbunden waren. Die 1188 von Papst Clemens III. erteilte Klosterbestätigung sah dann auch bereits eine Belegung durch Nonnen und Mönche vor. Am 7. September 1196 wurde das Kloster eingeweiht, erster Probst war Eylhardus. 1202 wurde das Kloster nach Abzug der Benediktinermönche zu einem reinen Nonnenkloster.

„Kloster Osterholz“ weiterlesen

Horstmann, Heinrich

Der Tischler Heinrich Horstmann aus der Bördestraße war ein sozialdemokratischer Lokalpolitiker in Osterholz, später Osterholz-Scharmbeck und dem Landkreis Osterholz. Nach ihm ist die Heinrich-Horstmann-Schule (ehemals Lange Straße, heute Buschhausen) benannt.

In den 1920er- und 30er-Jahren gehörte er (zusammen mit u. a. dem Schmied Johann „Jan“ Arfmann und dem Postschaffner Erich Drebelow) zu den führenden Köpfen in der SPD. 1924 wurde er für die VSPD in die Osterholzer Gemeindevertretung, 1927 für die SPD-Liste zum Bürgervorsteher und im September zum Ratsherrn in Osterholz-Scharmbeck gewählt. 1929 gewann die SPD in der Gemeindewahl 1.310 von 3.145 gültigen Stimmen und wurde unter Horstmann stärkste Fraktion im Gemeinderat. Im Zuge der sog. Machtergreifung wurde Horstmann am 26.6.33, drei Tage nach dem Verbot der SPD, in „Schutzhaft“ genommen und mehrere Monate in einem Arbeitslager interniert. 1945 wurde er von der amerikanischen Militärregierung zusammen mit u. a. Wilhelm Aron, Drebelow und Biester in den „Zwölferausschuss“ berufen, der den ersten Landrat der Nachkriegszeit, den Sozialdemokraten August Lange, beraten sollte. Vom 21.6. bis zum 31.10.1946 war er Kreisdirektor, von 1946 bis 1955 Stadtdirektor und seit 1961 Bürgermeister von Osterholz-Scharmbeck.

1965 starb Horstmann im Alter von 76 Jhren. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

Onkel Hermann

Das Kunstwerk wurde mit Hilfe von Spenden der Klosterholz-Tombola und der Volksbank von der Stadt angekauft. Sie steht auf einem Stück alter Kaimauer aus Ziegelsteinen der alten Kaiserschleuse in Bremerhaven.