„Torfkahn“ weiterlesen

Torfkahnunfall 2008

Am 13. August 2008 kam es bei einer Torfkahnfahrt in Worpswede bei der Hammehütte Neu Helgoland zu einem tragischen Unfall. Eine 70-jährige Ausflüglerin aus der Region Bad Segeberg ertrank, als der mit einer Gruppe von Landfrauen besetzte Torfkahn „Neu Helgoland“ an diesem stürmischen Mittwoch-Nachmittag beim Anlegemanöver kenterte. Ein weiterer Passagier wurde schwer verletzt, viele erlitten leichte Verletzungen. Aus zunächst nicht geklärter Ursache war während der Fahrt Wasser in den Kahn eingedrungen. Beim Versuch der Fahrgäste, aus dem Torfkahn auszusteigen, war Panik ausgebrochen. (Quelle: Weserkurier, 16.8.2008)

„Torfkahnunfall 2008“ weiterlesen

Hammebrücke Melchers Hütte

Gleichzeitig wurde am östlichen Ufer der Waakhauser Polder, ein Fuß- und Fahrradweg als Verbindung zwischen Brücke und Waakhauser Straße neu angelegt. Von ca. 740.000 Euro Gesamtbaukosten für Brücke und Zuwege wurden 80 % von der EU und dem Land Niedersachsen getragen, den Rest übernahmen zu gleichen Teilen von jeweils ca. 50.000 Euro die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Gemeinde Worpswede und der Landkreis Osterholz.

Am höchsten Punkt -etwa 4.50 m über der Wasseroberfläche- erweitert sich die ca. 115 m lange Brücke zu einer 3.20 m breiten Aussichtsplattform und knickt dann zu ihrem Auflagepunkt auf dem Deich des Waakhauser Polders etwas nach Osten ab. Die Planung der Brücke stammt -ebenso wie die des Aussichtsturmes in Neuenfelde– vom Bremer Architektenbüro Johannes Schneider.

Bockschiff

Ein Bockschiff ist lt. Meyers Großes Konversations-Lexikon von 1905 eine mit Mastenbock versehene Hulk (antriebsloses Schiff) zum Auf- und Abtakeln von Segelschiffen.

Auch auf der Hamme wurden über Jahrhunderte Bockschiffe eingesetzt, die auch als Böcke oder Weserböcke bezeichnet wurden und hauptsächlich dem Transport von Torf dienten. Es waren antriebslose lange Lastkähne mit geringem Tiefgang, die auf der Weser und den benachbarten Gewässern betrieben wurden.

„Bockschiff“ weiterlesen

Nadelkissen

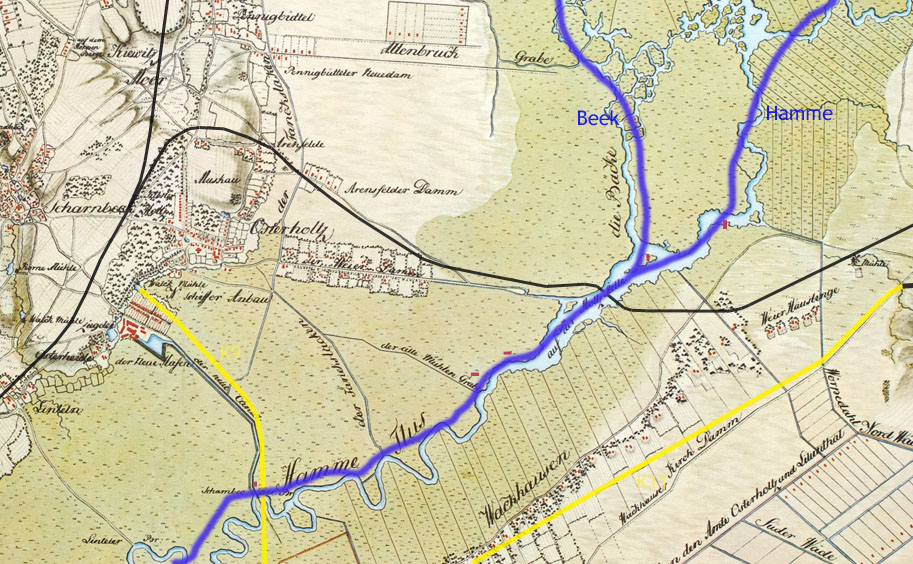

Überlagert sind der heutige Verlauf von Hamme (blau), Kreisstraßen (gelb) und Bahnlinien (schwarz) sowie die 5 bekannten Standorte von Hammehütten (rot)

Im Zuge der weitgehend im 19. Jh. erfolgten Hammebegradigung erhielt das Nadelkissen eine feste Verbindung zum Festland und verlandete schließlich komplett.

Buch: Ein Ausflug ins Teufelsmoor

Ein Ausflug in’s Teufelsmoor.

Von J. G. Kohl.

aus Die Gartenlaube (1863). Leipzig. Ernst Keil, Seite 460-64

zitiert nach Wikisource

„Mit dem Namen „Teufelsmoor“ bezeichnen die Geographen auf unsern Landkarten einen beinahe acht Quadratmeilen großen Moorstrich, der ungefähr die Mitte des Herzogthums Bremen ausfüllt und ehemals eine zusammenhängende Wildniß gebildet haben mag, jetzt aber durch die eingedrungene Cultur und die ihm nun einverleibten Dorfschaften und Ackerfluren in eine Menge einzelner Moorstriche zerlegt ist, deren jede ihren besonderen Namen trägt.

„Buch: Ein Ausflug ins Teufelsmoor“ weiterlesen

Buch: Hammefahrt

Hammefahrt

Herausgeber: Hans Siewert

Herstellung: Verleger M. Simmering – Lilienthal, 2010

ca. € 19.-

„Hintergründige Betrachtungen sowie interessante Erlebnisse auf einer Torfschifffahrt vom Osterholzer Hafen über ‚Tietjens Hütte‘ nach „Neu-Helgoland'“

Hans Siewert, 1932 in Osterholz-Scharmbeck geboren und Enkel, Urenkel sowie Ur-Urenkel dreier alteingesessener Bockschiffer der Familie Schmonsees, beschreibt auf 80 interessant illustrierten Seiten die Geschichte der Torfkähne, ihre Bedeutung für die Teufelsmoor-Region und die ihm gut vertraute landschaftliche Entwicklung der Hamme im Bereich zwischen Tietjens Hütte und Neu-Helgoland.

Fotos: Kleinstadthelden

Artikel dazu: Kleinstadthelden

Canon EF-S 18-55 3.5-5.6 IS

Das Canon EF-S 18-55 3.5-5.6 IS ist ein Standard-Zoom, das seit 2008 typischerweise im Kit mit den Spiegelreflexkameras der Einsteiger-Amateur-Klasse angeboten wird.

„Canon EF-S 18-55 3.5-5.6 IS“ weiterlesen

Capri

„Capri“ weiterlesen

Hammehütte Kiautschou

Nach Ende des Schankbetriebes 1925 diente die Hütte zunächst als Wochenendhaus. 1930 fanden umstrittene Ex-Angehörige der Schwarzen Reichswehr hier Unterschlupf, von denen einer im Januar 1931 unter etwas mysteriösen Umständen auf der Hamme ums Leben kam.

„Hammehütte Kiautschou“ weiterlesen

Jüdischer Friedhof

„Jüdischer Friedhof“ weiterlesen

Davidsohn, Toni

Eintrag im Gedenkbuch beim Bundesarchiv

Davidsohn, Toni

geb. Goldschmidt

* 27. Dezember 1877 in Harpstedt

wohnhaft in Osterholz-ScharmbeckDeportation:

ab Hamburg

18. November 1941, Minsk, GhettoTodesdatum:

28. Juli 1942, Minsk, Ghetto

Meyer-Rosenhoff

„Meyer-Rosenhoff“ weiterlesen

Heidemann, Irma und Iwan

Der Sohn von Iwan („Josef“) und Irma konnte als 16-jähriger nach Palästina auswandern, seine Eltern wurden später ermordet. (Quelle: Murken)

Irma und Iwan Heidemann wurden am 18. November 1941 mit 568 jüdischen Leidensgenossen von Bremen über Hamburg nach Weißrussland in das Ghetto von Minsk deportiert, wo sie spätestens 1942 ums Leben kamen. Quelle: Menkhoff

Nach Angaben des „Offenen Arbeitskreises …“ von 1999, die im Wesentlichen auf der Dokumentation von Klaus-Peter Schulz basieren, wurden Josef und Irma Heidemann wurden 1941 über Hamburg ins Konzentrationslager gebracht und ermordet, ihr Sohn Kurt konnte nach Palästina ausreisen, wo er 1953 im Alter von 29 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. (Quelle: Ernst-Goergens B, Goergens H: Die Geschichte der Juden in Osterholz-Scharmbeck. 1999 und Schröder et al. 2015)

Einträge im Gedenkbuch beim Bundesarchiv

Heidemann, Irma

geb. Löwenstein

* 11. Dezember 1897 in Obernkirchen

wohnhaft in BremenDeportation:

ab Hamburg

18. November 1941, Minsk, GhettoTodesdatum:

28. Juli 1942, Minsk, Ghetto

Heidemann, Iwan

* 28. Januar 1883 in Osterholz-Scharmbeck

wohnhaft in BremenDeportation:

ab Hamburg

18. November 1941, Minsk, GhettoTodesdatum:

28. Juli 1942, Minsk, Ghetto

Davidsohn, Ilse

mit frdl. Genehmigung von Bob Davidson, USA

Ilses älterer Bruder Johan („John“) Davidsohn war 1904 auf die Welt gekommen, ein drittes jüngeres Geschwisterkind starb noch in der frühen Kindheit.

Der seit 1933 von den Nationalsozialisten organisierte, u. a. mit Plakaten und uniformierten Wachen vor den Geschäften durchgesetzte Boykott jüdischer Geschäfte führte 1938 zur Geschäftsaufgabe, das Bekleidungshaus wurde von Heinrich von Seggern übernommen. Ilse musste mit ihrer Mutter Toni und ihrem Cousin Ernst in das zuvor von John bewohnte Haus in der Bahnhofstraße 84 ziehen. 1939 mussten die Davidsohns dort die Familie ihres ehemaligen Konkurrenten Alfred Cohen als Mieter aufnehmen, die auf Grund des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. April 1939 von der Stadtverwaltung unfreiwillig zum Umzug genötigt wurden. Die Immobilie in der Poststraße verkaufte Toni im Januar 1941, bevor sie mit Ilse in ein Bremer Judenhaus in der Wiesbadener Straße umzog.

Ilse wurde am 17. November 1941 mit 569 ihrer Leidensgenossen (440 aus Bremen und 130 aus dem Regierungsbezirk Stade) am Bremer Lloydbahnhof zusammengetrieben und über Hamburg, wo weitere 407 Juden aus Hamburg und Umgebung zusteigen mussten, nach Minsk verfrachtet. Dort kam sie am 23. November an, ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Sie kam entweder bereits im ersten Winter im Ghetto von Minsk oder 1942 im Rahmen der Massentötungen durch Vergasen oder Erschießen ums Leben.

Eintrag im Gedenkbuch beim Bundesarchiv

Davidsohn, Ilse

* 22. Januar 1906 in Osterholz-Scharmbeck

wohnhaft in Osterholz-ScharmbeckDeportation:

ab Hamburg

18. November 1941, Minsk, GhettoTodesdatum:

28. Juli 1942, Minsk, Ghetto

Cohen, Henny

„Cohen, Henny“ weiterlesen

Juden in Worpswede

Die wenigen in Worpswede lebenden Juden zählten bis 1938 zur Synagogengemeinde Scharmeck. Als vermutlich erster Jude erhielt 1804 der Schlachter und Kaufmann Leeser Abraham mit Unterstützung dortiger Anwohner einen Schutzbrief für Worpswede. 1816 betätigte er sich nach Angaben des Amtes Osterholz als Schlachter und Lumpensammler, seine Vermögensverhältnisse wurden als mittelmäßig bezeichnet. Die jüdische Gemeinde wuchs in Worpswede 1825 um eine weitere und am 24. Januar 1851 um zwei weitere Familien. Ende 1851 erwarb die Jüdische Gemeinde Scharmbeck vom Worpsweder Isaac Steckler eine Tora. 1885 lebten noch zwei der 30 steuerpflichtigen Gemeindemitglieder in Worpswede, 1897 waren es neun von insgesamt 145 Personen. 1927 war nur noch eines der 18 steuerpflichtigen Gemeindemitglieder in Worpswede ansässig. (Quelle: Obenaus H, 2005)

„Juden in Worpswede“ weiterlesen

Galerie aktueller Fotos

Einige Leser möchten die neueren Fotografien gerne auf einer Seite anschauen. Dafür gibt es die Seite Neue Fotos im Menü am oberen Bildrand.

Dort sind die Bilder ungefähr der letzten 3 Monate hinterlegt, die neuesten erscheinen zuerst. Die automatische Diaschau funktioniert nur mit installierten Flashplayer, weshalb ich für Leser ohne Flash-Ambitionen eine konventionelle Galerie der neuen Fotografien mit identischem Inhalt erstellt habe.

Viel Spaß damit!

PS: die Porträts der Serie 999 Gesichter sind in einer Extra-Galerie ausgestellt.

Cohen, Flora und Alfred

„Cohen, Flora und Alfred“ weiterlesen